シニア向けプロテイン商品OEMで成功するための5つの差別化戦略

- 健康食品・サプリ記事(111)

- 商品開発(56)

- 原料・成分(42)

- 2025.10.24

高齢化が進む日本でシニア向けプロテイン市場が年々拡大する中、どのような商品なら「本当に売れるのか」「利益を生み出せるのか」とお悩みではありませんか?高齢者特有の身体機能や嗜好を理解し、適切な栄養設計と差別化ポイントを押さえることで、競合が多い市場でもまだチャンスは十分にあります。

そこで本記事では、MOQ(最小ロット)やコストから、嚥下に配慮した設計、機能性表示食品化まで、シニア向けプロテインOEM商品開発で成功するための5つの差別化戦略を徹底解説します。

- 目次

- 1.高齢者の健康志向・たんぱく質摂取不足でプロテイン需要は増加傾向

- 2.販売チャネル別の特性を理解しよう 価格帯・価値提案の設計

- 3.ターゲットを分類し、きめ細かな訴求点を設定しよう

- 4.シニア向けプロテインの栄養設計について理解しよう

- 5.原料選びの基準とは? ホエイ/カゼイン/大豆/米由来それぞれの違い

- 6.高齢者への安全性配慮とは? 持病や薬との併用に注意

- 7.形状・包装・味で勝つ!「売れるプロテイン」商品設計と差別化ポイント

- 8.市場優位性を確立する5つの差別化ポイント

- 9.OEM商品開発のポイント① 最小ロット(MOQ)・リードタイムは?

- 10.OEM商品開発のポイント② 包装形態はどう選ぶ?

- 11.OEM商品開発のポイント③ 原価率の考え方

- 12.OEM商品開発のポイント④ メーカーの選び方

- 13.まとめ

高齢者の健康志向・たんぱく質摂取不足でプロテイン需要は増加傾向

日本の急速な高齢化は、プロテイン市場に新たなビジネスチャンスを生み出しています。65歳以上の人口が総人口の約29%を占める超高齢社会において、健康寿命を延ばすことは国民的な課題となっています。

特に注目すべきは、高齢者のサルコペニア(加齢性筋肉減少症)です。筋肉量の低下は転倒リスクを高め、要介護状態につながる大きな要因となっています。

高齢者は1日あたり、体重1kgあたり1.0~1.2gのたんぱく質摂取が推奨されています。しかし、多くの高齢者の実際の摂取量は不足傾向にあります。食が細くなる、調理が億劫になるなどの理由から、肉や魚を十分に摂取できていません。

このギャップが、シニア向けプロテイン商品の需要を押し上げています。手軽に必要な栄養素を補給できるプロテインへの期待は、今後さらに高まることが予想されます。

販売チャネル別の特性を理解しよう 価格帯・価値提案の設計

シニア向けプロテインOEM商品開発で成功するには、販売チャネルごとの特性を理解し、適切な価格帯と価値提案を設計することが欠かせません。

ドラッグストア

ドラッグストアでの販売は、調剤薬局併設の強みを活かすことが重要です。

薬剤師による栄養相談と組み合わせることで、信頼性の高い商品として位置づけられます。

1,500円~3,000円の中価格帯で容量も調整、医療機関との連携を訴求する戦略が可能です。

EC市場

ECでの販売は、定期購入による10~20%割引や、初回限定価格での顧客獲得が定石となっています。

オンラインならではの詳細な商品説明や利用者の声を充実させることで、購買の不安を解消することが重要です。

介護施設ルート

シニア向けプロテインは、介護施設ルートという選択肢も考えられます。

ここでは個包装や少量パックでの提供が求められるでしょう。

スタッフの業務負担を軽減する溶けやすさや、誤嚥リスクに配慮したとろみ付きタイプなど、現場のニーズに即した商品設計が差別化のポイントとなります。

ターゲットを分類し、きめ細かな訴求点を設定しよう

シニア向けプロテインOEM商品開発で成果を上げるには、「高齢者向け」と一括りにするのではなく、飲用する方についてきめ細かなターゲット想定と、訴求点を設定することが大切です。

前期高齢者(65〜74歳)

- この年代はまだまだ活動的で、ゴルフや旅行など外出を楽しむ層が多い

- 「筋力維持で若々しく」という訴求が響く

後期高齢者(75歳以上)

- 日常生活動作の維持が主な関心事となる

- 「転倒予防」「自立した生活の継続」などがメッセージに

また、性別による違いへの配慮も見逃せません。

男性

- 筋力低下への危機感が強い傾向

- 「70代で20代の約30%減少」といった具体的な数値での訴求が効果的

女性

- 骨密度低下との関連で訴求すると効果的

- たんぱく質とカルシウム・ビタミンDの同時摂取アピールも有効

さらに、フレイル*の程度によるターゲット分類も重要です。

健常な高齢者

- 予防的アプローチ

プレフレイル(予備群)

- 早期介入

すでにフレイルといえる状態の方

- 医療連携を前提とした設計

がそれぞれ求められます。

運動習慣の有無でも摂取タイミングや推奨量が変わります。それぞれに最適化した商品ラインナップが、シニア向けプロテイン市場での差別化と、成功につながります。

*フレイルとは:

健康な状態と要介護状態の中間の段階の状態であり、予備能力低下により身体機能障害に陥りやすい状態のことの総称。日本では2014年に日本老年医学会より虚弱に代わる学術用語として提唱された。

シニア向けプロテインの栄養設計について理解しよう

次に、シニア向けプロテインの商品開発で理解しておくべき、栄養設計について解説します。

シニア向けプロテインで筋肉の合成を効果的に促すためには、1回あたりの摂取量の適切な設定が求められます。

高齢者では体重1kgあたり0.40gのタンパク質が必要であり、若年者の0.24g/kgよりも多い摂取が求められます。これは加齢により筋タンパク質の合成が低下することが原因です。

そのため、具体的には、以下の摂取量が目安となります。

| 対象者 | タンパク質推奨摂取量 |

|---|---|

| 体重50kgの高齢者 | 20g/回 |

| 体重60kgの高齢者 | 24g/回 |

| 体重70kgの高齢者 | 28g/回 |

シニア向けプロテインのOEM商品開発では、この栄養設計を基準に、1包装あたり20〜30gのタンパク質を配合し、食事と併用しても過剰摂取にならない設計が求められます。朝食時や運動後など、3〜4時間間隔での摂取を想定した製品設計によって、1日を通じた筋タンパク質の合成を最大化できます。

また、筋合成の引き金となる必須アミノ酸「ロイシン」も知っておきましょう。加齢によって筋肉をつくる反応が鈍くなる「アナボリック抵抗性」があるため、「ロイシン高配合プロテイン」という設計も1つの考え方です。高齢者ではロイシン高配合のサプリメント(この研究では1回2.5g)+レジスタンス運動により歩行が維持されたという研究報告もあります。

原料選びの基準とは? ホエイ/カゼイン/大豆/米由来それぞれの違い

シニア向けプロテインOEM商品開発では、原料選びが製品を大きく左右します。

主要な原料であるホエイ、カゼイン、大豆、米由来のタンパク質は、それぞれ異なる特性を持っており、高齢者のニーズに応じた使い分けが必要です。

ホエイプロテイン

- 摂取後1〜2時間で血中アミノ酸濃度がピークに達する消化が早いタンパク質

- 朝食時や運動後の摂取に適しています

- 溶解性が高く、さっぱりとした風味が特徴ですが、乳糖不耐症の方には注意が必要です

カゼインプロテイン

- 胃でかたまって6〜8時間かけてゆっくり吸収されるため、就寝前の摂取に向いています

- ただし溶解性が低く、独特の粘性があるため、嚥下機能が低下した高齢者には飲みにくさを感じる場合があります

大豆プロテイン

- 植物性でアミノ酸スコア100の完全タンパク質として知られ、コレステロール低下作用も期待できます

- 豆臭さを抑えた製品開発が進んでおり、和風のフレーバーとの相性も良好です

米由来プロテイン

- 低アレルゲンで消化にやさしく、腎機能に配慮が必要な高齢者にも安心して提供できる選択肢です

高齢者への安全性配慮とは? 持病や薬との併用に注意

シニア向けプロテイン商品は、加齢による身体機能の変化を踏まえて安全性に配慮することが必要です。

特に腎臓の働きの低下は高齢者の多くにあてはまる問題で、過剰なタンパク質摂取は体への負担を大きくさせる可能性があります。

何らかの持病をもつ高齢者では、医師や管理栄養士との相談のもとでタンパク質摂取量を調整する必要があります。製品には「腎機能に不安のある方は医師にご相談ください」といった注意書きを行い、パッケージの見やすい位置に明記することが重要です。

また、高齢者の多くは複数の医薬品を服用しており、ワーファリンとビタミンK、利尿剤とカリウムなど、栄養素と薬剤の相互作用にも配慮が必要です。

販売する際にもこれらのことを確認できるフローとすることが、購入者にとって安心を与えることにつながります。

形状・包装・味で勝つ!「売れるプロテイン」商品設計と差別化ポイント

ここからは、「売れる」商品開発・差別化のポイントについて解説します。

形状の選定

シニア向けプロテインOEM商品開発では、形状選びが重要です。

飲用する高齢者の嚥下機能・携帯性・製造コストの3つの観点で、形状を選定しましょう。

・粉末タイプ

プロテイン製品ではもっとも一般的。

大袋に入っているタイプが主流で、自分で計量して水や牛乳に溶かして飲みます。

計量の手間を減らすため、個包装にする選択肢もあります。

・バータイプ

個包装で計量の手間がありません。

間食代わりの食事として摂取することができます。

味づくり

シニア向けプロテインの味づくりでは、加齢による味覚の変化を考慮した設計が大切です。

甘味の感度が低下するため、若年層向けより甘味度を10〜15%高めに設定しつつ、後味のすっきりさを保つ工夫が求められます。

フレーバーの選定

フレーバー選定では、抹茶やほうじ茶、きなこなどの和風テイストが好評です。

これらは日常的に親しんでいる味で、プロテイン特有の風味をマスキングする効果も期待できます。

バニラやチョコレートといった洋風フレーバーも定番ですが、甘さは控えめに調整することがポイントです。

1回の摂取量

15〜20gを基本とし、水や牛乳150〜200mlに溶かして飲み切れる設計が理想的です。

高齢者は1回の食事で摂取できるたんぱく質量が限られるため、無理なく継続できる量の設定が重要となります。

溶けやすさ

溶けやすさも、習慣性や飲みやすさにおける大切な要素です。

スプーンで軽く混ぜるだけで溶ける、シェーカー不要の設計にするなどの配慮が有効です。

とろみをつけると飲み込みやすくはなりますが、過度な粘性は避け、さらりとした口当たりを目指すほうが、毎日の習慣化につながります。

市場優位性を確立する5つの差別化ポイント

シニア向けプロテインOEM商品開発で市場優位性を確立するには、単なる栄養補給だけでなく付加価値の提供が求められます。

以下、5つの差別化軸を紹介します。

機能性素材の配合

- ① HMBはロイシンから約5%しか体内変換されないとされる希少成分です。筋肉の分解抑制と合成促進の両面から筋肉量維持をサポートします。

- ② MCTオイルは消化吸収が速く、即座にエネルギーとして利用されます。活動量が低下した高齢者のエネルギー補給に適しています。

消化器系への配慮として食物繊維や低FODMAP設計

- ③ 便秘に悩む高齢者向けに水溶性食物繊維を配合し、腸内環境を整えます。

- ④ 過敏性腸症候群の方にも安心な低FODMAP設計により、お腹の不調を軽減できます。

介護などの現場での使いやすさ

- ⑤ とろみ調整機能付きや、介護食に準拠した物性の設計により、誤嚥リスクを減らします。

OEM商品開発のポイント① 最小ロット(MOQ)・リードタイムは?

シニア向けプロテインOEM商品開発でもっとも気になるのが、初期投資とリードタイムでしょう。

剤形・包装仕様によって大きく条件が異なるため、まず商品タイプを決定することがスタートです。

以下、剤形・包装仕様別MOQ(最小ロット)・リードタイムの目安を示します。

粉末タイプ

- もっとも一般的な仕様です。

- MOQ:内容量にもよりますが、1,000袋程度から対応可能なメーカーも多くあります。

- リードタイム:溶解性テストを含むサンプル作成を行い、量産までは約3ヶ月が標準的なスケジュールです。

- 味覚の調整でサンプル受領・評価というサイクルを繰り返すと、その分スケジュールに影響が出ます。

ゼリータイプ

- 嚥下しやすく高齢者に人気です。

- MOQ:個包装の内容量と個包装を1パッケージに何個入れるかによりますが、充填設備の都合で3,000個からが一般的です。

- リードタイム:4〜5ヶ月とやや長めです。

サプリメント

- 一般的な錠剤は携帯性に優れますが、タンパク質含有量を高めにくいため、採用するとしても補助的な位置づけが現実的です。

- プロテイン原料の種類と配合する原料によって初期費用も幅があります。近年はプロテイン原料も高騰していることから、調達面も考慮して相談したほうがよいでしょう。

OEM商品開発のポイント② 包装形態はどう選ぶ?

シニア向けプロテインの包装形態、単価だけでなく利便性と収益性のバランスで選定しましょう。

粉末のアルミパウチタイプ

- もっとも経済的です。

- 大容量になるほど1食あたりの包材コストは下がります。

- 高齢者には計量の手間や、計量時にこぼしやすいことがネックになることも考えられます。

粉末のボトルタイプ

- 高級感を演出できます。

- PETボトルなら容器代は一般にアルミパウチより高くなります。

OEM商品開発のポイント③ 原価率の考え方

高齢者の健康に貢献しながらビジネスで成功を収めるには、販売価格に対する原価をどう設定するかも重要です。

販売方法にもよりますが、原価率を35〜40%に抑えたいところです。

例)個包装30包入りを3,000円で販売する場合/原価を1,050円~1,200円程度に設定

OEM商品開発のポイント④ メーカーの選び方

GMP認定の有無

シニア向けプロテインのOEMメーカー選定では、品質管理体制がもっとも重要なポイントです。

2024年9月からサプリメント形状の機能性表示食品はGMP準拠が義務化されました。

このため、健康食品GMP認定の有無は必ず確認すべき点です。

機能性表示食品の支援・実績

価格面では安さだけでなく、機能性表示食品届出サポートの充実度も含めた総合的な判断が求められます。

機能性表示食品の届出には専門知識が不可欠。

書類作成から届出受理まで伴走してくれる経験豊富なOEMメーカーを選びましょう。

対応可能な剤形の幅広さ

一般的な粉末アルミパウチ仕様から、高齢者の嚥下機能に配慮したゼリータイプまで、多様な形状に対応できるOEMメーカーを選びましょう。

市場ニーズに合わせた最適な提案を受けることができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?この記事では、拡大するシニア向けプロテイン市場を攻略するための5つの差別化戦略を解説しました。高齢者特有の身体機能や嗜好を理解した栄養設計、嚥下に配慮した形状、さらには機能性素材の活用まで、競合と差をつけるための具体的なポイントが見つかれば幸いです。

東洋新薬は、シニア市場のニーズに合わせた付加価値の高い商品を企画・開発する専門知識と、GMP認定工場での製造など、徹底した品質管理体制で貴社をサポートします。シニア向けプロテインの商品開発は、ぜひ東洋新薬にお気軽にご相談ください。

東洋新薬は健康食品・化粧品業界を陰で支えるODEM(ODM&OEM)メーカーとして、世界の人々の『健康と美』への期待に『価値』で応えていくことをミッションとしています。 本サイトでは通販ビジネスにかかわるすべての皆様に様々な情報をお届けしています。

関連情報

独自開発の顆粒を溶けやすくする技術を使用した、すぐに溶ける粉末プロテイン飲料についてご紹介します。

関連記事

-

1

- 機能性関与成分とは?概要から分析方法まで解説

- 健康食品・サプリ記事

- 商品開発

-

2

- オーラルケアOEM特集!企画~製造~開発のヒントを一挙ご紹介

- 健康食品・サプリ記事

- 商品開発

-

3

- 注目の高まる女性向けプロテイン ~商品開発のヒント

- 健康食品・サプリ記事

- 商品開発

-

4

- 青汁OEM販売までの4ステップ~費用やロット数にも注意!

- 健康食品・サプリ記事

- 商品開発

-

5

- 機能性表示食品の研究レビューを解説。届出資料作成上のポイント

- 健康食品・サプリ記事

- 商品開発

-

- 製剤技術「イージーパウダー®」のご紹介

-

- スタートアップ企業必見!20代~40代向け 青汁 OEM商品開発の成功ポイント

-

- 【2025年最新】食品表示における「製造所固有記号」とは?― その目的と取得の方法

-

- 開発実績多数あり!「免疫ケアタブレットOEM CRL1505乳酸菌」の商品カタログ資料

-

- Wellness Daily News 健康食品 Inside Out 大麦若葉青汁ができるまで

-

- Wellness Daily News サプリ製造の現場から 東洋新薬品質保証編/工場内部へ

-

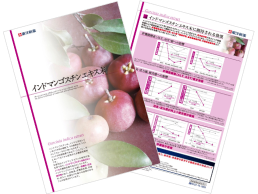

- インドマンゴスチンエキス末のご紹介

-

- CRL1505乳酸菌のご紹介

-

- 開発実績多数あり!「インドマンゴスチン脂肪・BMIケアタブレットOEM」の商品カタログ資料

-

- 開発実績多数あり!「溶けやすいプロテイン粉末飲料OEMイージーパウダー®」の商品カタログ資料

-

- 商品開発担当者向け 機能性表示食品届出の「3つの壁」~事例から見たその回避術

-

- 開発実績多数あり!「飲みこみやすいイージータブ® ブラックジンジャーサプリメント」の商品カタログ資料

-

- 健食・化粧品商品開発専用スペース「クイックラボ渋谷(QLS)」のご案内

-

- OEM 商品企画~製造の流れガイド~【健康食品・サプリメント編】

-

- 黒ショウガエキス末のご紹介

-

- 「売れる青汁」は主原料に注目!差別化商品を生み出す5つのポイント

-

- コロナ禍で市場拡大? 市場データと事例から見る「青汁」商品開発のヒント

-

- 機能性表示食品 免疫ケアタブレットCRL1505乳酸菌

-

- 機能性表示食品 脂肪・BMIケアタブレット

-

- 溶けやすいプロテイン粉末飲料

-

- イージータブサプリメント

-

- オーラルケアタブレット

-

- 特保の青汁

-

- 機能性表示 ダイエットサプリ