【2025年版|後編】OEM開発で売れる健康食品をつくる:制度対応・差別化・成功戦略の実践ガイド

- 健康食品・サプリ記事(111)

- 商品開発(56)

- 関連法規(7)

- 2025.07.30

本記事は、健康食品のOEM開発を検討される企業様に向けた解説シリーズの後編です。

前編では、2025年の健康食品市場における5大機能性領域(免疫・腸活・睡眠・ストレス・認知)を中心に、年代別ニーズや注目原料、SNSトレンドといった「市場・消費者・素材」の最新動向を整理しました。

今回の後編は、それらを踏まえたうえで、OEM開発を実行に移す際に必要な視点を詳しく解説します。具体的には、機能性表示食品とトクホの制度比較、ヘルスクレーム表現のルール、安全性確保のための原料選定基準、成功・苦戦事例からの学び、商品形状とペルソナ設計、そして差別化を実現するためのOEM/ODM活用戦略を紹介します。

OEMを通じて「売れる健康食品」を形にしたい方に、ぜひお読みいただきたい実践編です。

- 目次

- 1.健康食品の法規制とヘルスクレーム戦略

- 1-1.特定保健用食品(トクホ)と機能性表示食品の違いと、市場優位性

- 1-2.ヘルスクレームの表現

- 1-3.安全性確保のための原料選定基準

- 2.成功する健康食品開発

- 2-1.ターゲット層に響く商品コンセプト設計

- 2-2.摂取形態と利便性から見る商品形状選び

- 3.健康食品業界の成功事例と苦戦事例から学ぶ教訓

- 3-1.成功と失敗を分ける5つのポイント

- 4.OEM/ODM活用による商品開発と差別化戦略

- 4-1.OEM/ODM活用のメリット

- 4-2.差別化のために必要なOEM戦略

- 4-3.東洋新薬のOEM対応力

- 5.まとめ

健康食品の法規制とヘルスクレーム戦略

特定保健用食品(トクホ)と機能性表示食品の違いと、市場優位性

健康食品には、消費者に安心して摂取してもらうための法的制度として、主に「特定保健用食品(トクホ)」と「機能性表示食品」が存在します。どちらも健康機能を表示できる制度ですが、それぞれに特徴があります。

- 特定保健用食品(トクホ):

- 消費者庁が科学的根拠に基づいて個別に審査・許可する制度で、信頼性が非常に高いとされています。ただし、開発期間が4〜5年と長く、審査も厳しいため、投入までに時間と費用がかかるという課題もあります。

- 機能性表示食品:

- 2015年に導入された制度で、事業者自身がエビデンスを準備し、消費者庁に届け出を行う仕組みです。トクホと比べて届出から販売開始までの期間が短く、1年程度で上市できるケースが多いのが大きなメリットです。また、睡眠や認知機能などトクホでは表示できない機能性にも対応できることから、近年は届出数が急増しています(2025年6月時点で約9,900品)。

| 項目 | 特定保健用食品(トクホ) | 機能性表示食品 |

|---|---|---|

| 審査・届出 | 消費者庁による個別審査・許可 | 事業者の責任で評価・届出 |

| 開発期間 | 4〜5年程度 | 1年程度が多い |

| 表示できる機能 | 限定的(14種類の用途) | より幅広い(睡眠、認知機能など) |

| 消費者信頼度 | 高い | トクホに比べるとやや低い(増加傾向) |

こうした制度の違いを踏まえ、訴求内容や開発スピードに応じて制度を選ぶことが、商品戦略において非常に重要です。

ヘルスクレームの表現

日本の健康食品市場では、科学的根拠のレベルに応じて、表示できるヘルスクレーム(機能性の表現方法)が厳密に定められています。特に機能性表示食品においては、根拠となる文献・臨床試験の信頼性が求められます。

基本的な表現例:

「○○(成分名)には、△△(機能性)する機能があることが報告されています」

という表現が推奨されており、「効く」「治す」といった医薬品的な強い表現は禁止されています。

開発の初期段階で、どの制度を活用し、どのようなヘルスクレームを目指すかを明確にすることが、商品設計の方向性を決める鍵になります。

安全性確保のための原料選定基準

健康食品の原料を選定するうえで最も重要なのが「安全性の担保」です。特に機能性表示食品として販売する場合、食経験の有無や、成分の毒性・アレルギー性などについて明確な説明責任が求められます。

以下のような基準が、安全性評価の基本となります:

-

食経験の確認:

長年にわたり日常的に食されてきた食品原料は比較的安全性が高いとされています。一方、新規原料や海外由来のエキスなどは、毒性や急性影響に関する追加調査が必要です。

-

アレルギーリスクの確認:

特定原材料(例:乳、大豆、ナッツ等)に該当しないか、含有成分が表示義務を要するかをチェックし、表示ラベルでの明確化とリスク評価を行う必要があります。

-

医薬品との相互作用の可能性:

一部の植物由来成分には、医薬品と代謝経路が重複するリスクがあります。特に血圧降下剤・抗凝固剤などとの相互作用は注意が必要です。

-

製造工程の管理(GMP対応):

原料そのものの安全性に加え、製造工程がGMP準拠かどうか、異物混入や汚染対策がなされているかも品質確保には重要です。

OEMで商品を開発する場合は、原料メーカーとの連携体制や成分規格書の取得、製造履歴の記録管理など、安全性情報をきちんと管理・提示できる体制を構築することが求められます。

成功する健康食品開発

健康食品のOEM開発で成功を収めるためには、単に成分や機能性のトレンドを追うだけでは不十分です。ターゲットとなるユーザーに確実に届く「商品設計」と「マーケティング戦略」が、重要な要素となります。

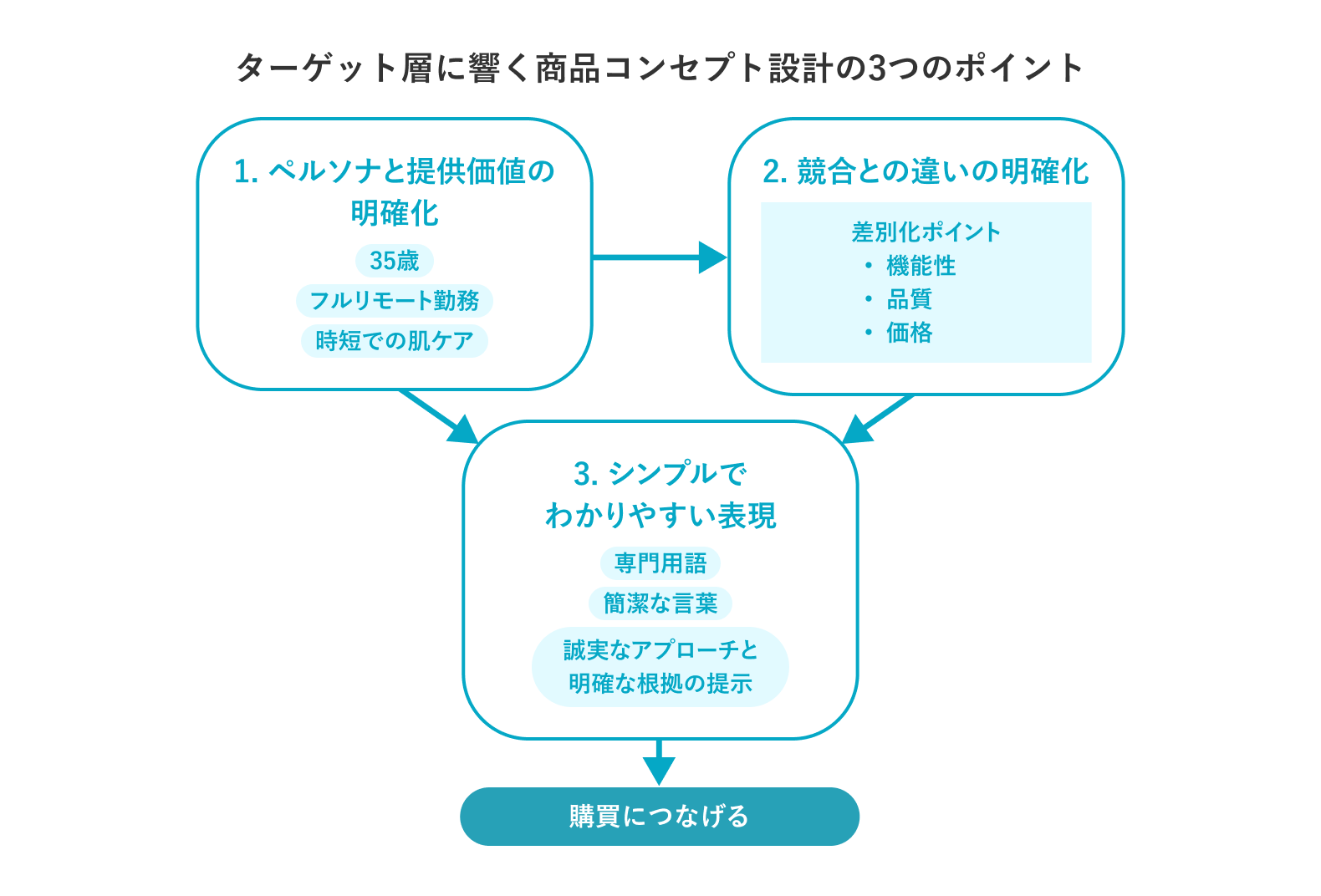

ターゲット層に響く商品コンセプト設計

市場には多数の健康食品が存在する中で、選ばれる商品に共通するのは「誰に・何を・どのように届けるか」が明確になっている点です。コンセプト設計の鍵となる、3つの視点を紹介します。

-

ペルソナと提供価値の明確化

ターゲットの年齢・性別・生活習慣だけでなく、価値観や行動パターンまでを具体化し、「どんな悩みを解決したいのか」「どのような生活を送りたいのか」まで掘り下げていきます。例えば「30代女性・共働き・美容と時短ケアに関心」というように、具体的な人物像を設定することで、機能性だけでなく摂取形態や味・デザインに至るまで、開発の方向性がブレにくくなります。

-

競合との違いの明確化

競合製品と比較して何が優れているのかを明文化し、訴求ポイントとして打ち出すことが重要です。価格・品質・独自原料・摂取しやすさ・味・デザインなど、ペルソナが価値を感じる“差別化要素”を一つ以上持つことが、成功の前提です。

-

シンプルでわかりやすい表現

商品名やキャッチコピー、パッケージ文言は「誰でも理解できる・誤解を生まない」ことが重要です。とくに健康食品は、不適切な機能表現が法規制の対象となるため、誠実かつ簡潔な言葉で表現し、共感を生む設計が不可欠です。

摂取形態と利便性から見る商品形状選び

ターゲットの生活シーンや嗜好に合わせた摂取形態の選定も、商品化の成功を左右するポイントです。主要な摂取形状とその特徴は、以下の通りです。

- 錠剤・カプセルタイプ:

- 持ち運びやすく、摂取量を正確にコントロールできるのが大きなメリットです。成分の風味が気にならず、日常的に習慣化しやすい形状です。ただし、高齢者や小さなお子様には飲み込みづらいという点には、注意が必要です。

→ 忙しいビジネスパーソンや定期摂取が必要な中高年層に適しています。 - 粉末タイプ:

- 水や飲料に溶かして摂取でき、体内への吸収が早い設計も可能です。ただし、外出先での摂取にはやや不便で、味や溶けやすさの工夫も、必要になります。

→ 健康意識の高い若年層や運動習慣のある方に向いています。 - ゼリータイプ:

- 水なしでそのまま食べられる利便性があり、甘みがあるため摂取のハードルが低く、子どもや高齢者にも好まれます。保存期間が短めな点と、添加物とのバランス設計には配慮が求められます。

→ 美容目的の女性ユーザーや、就寝前のリラックスタイムに摂取したい方に適しています。 - ドリンクタイプ:

- そのまま手軽に摂取でき、滋養強壮など即効性を求めるユーザーに向いています。飲みやすくするための味の加工がしやすい点もメリットです。デメリットとして、製造コストや販売価格が高くなりやすい傾向があります。

→ スポーツや疲労回復用途、また美容施術後のアフターケア商材として人気があります。

このように形状によって、摂取タイミングや習慣化のしやすさ、継続率が大きく変化します。商品のターゲット像に合わせて、最適な形状を選ぶことが重要です。

健康食品業界の成功事例と苦戦事例から学ぶ教訓

健康食品ビジネスでは、原料の選定や機能性訴求だけでなく、市場とのタイミングやマーケティング戦略の精度が成功を左右します。ここでは、近年の代表的な成功事例と苦戦事例を紹介し、そこから得られる開発のヒントを考察します。

-

成功事例①:Yakult(ヤクルト)1000

「Yakult1000」は、“ストレスを緩和し、睡眠の質を高める”という明確な機能性を訴求した乳酸菌飲料です。特定のシーン(睡眠前など)での利用を想定した訴求が的確で、消費者の感覚に寄り添うメッセージが共感を呼びました。

- 長年の研究に裏打ちされた信頼性ある機能性表示

- ストレス社会という時代背景と合致したテーマ設定

- SNSによる拡散とリピーターの発生

これにより、1日あたり約120万本を売り上げる大ヒット商品へと成長しました。

-

成功事例②:キリン「iMUSE(イミューズ)」

キリンが展開する「iMUSE」シリーズは、免疫ケアという健康課題に応える機能性表示食品です。独自のプラズマ乳酸菌により差別化を図り、飲料からゼリー、サプリメントまで幅広いラインアップで展開。

- 独自菌株による差別化とエビデンス確保

- コロナ禍で高まった“免疫力”への関心を捉える訴求

- コンビニやECなど多チャネル展開による接点強化

社会情勢と研究成果のマッチングにより消費者の信頼を獲得し、シリーズ全体として定着したブランドに成長しています。

-

苦戦事例①:DUG(ポテトミルク飲料)

スウェーデンのベンチャー企業が開発したポテトミルク飲料「DUG」は、環境配慮と栄養性を訴求した新たな植物性ミルクです。

- 持続可能性や栄養価を重視

- 他にない“じゃがいも由来”というユニーク性

といった差別化要素がありながらも、「価格が高い」「味にクセがある」といった理由で市場への浸透に苦戦。新規性の高い商材では、消費者受容性や価格帯のバランスが重要であることを示しています。

-

苦戦事例②:Driftwell(米国ペプシコ)

米国の大手飲料メーカー・ペプシコが発売したリラクゼーションドリンク「Driftwell」は、ストレス緩和・睡眠促進を訴求した機能性飲料でした。

- マグネシウムやL-テアニンなど有用成分を配合

- パッケージデザインも落ち着いた雰囲気を採用

しかし、市場では「味が好みでない」「効果が感じられない」などの声があり、消費者の満足度が伴わず短期間で販売終了に至りました。機能性を謳っても、味や飲用体験の満足度が担保されなければ定着しないという教訓を残しました。

成功と失敗を分ける5つのポイント

これらの事例から学べる、成功と苦戦の分かれ道は以下の5点です。

- 科学的根拠の有無:機能性の裏付けが明確かどうか

- 市場タイミングとの整合性:社会的背景や健康課題との一致

- ターゲットとメッセージの明確さ:誰に・何を訴えるかが伝わるか

- 味・形状・体感の満足度:継続したいと思わせる使用感かどうか

- 価格と販売チャネルのバランス:商品価値に見合った価格設定と販路選定

OEM開発においても、こうした成功要因と失敗要因をあらかじめ把握し、売れる要素を備えた商品設計を心がけることが重要です。

OEM/ODM活用による商品開発と差別化戦略

OEM/ODM活用のメリット

OEM(相手先ブランドによる製造)やODM(製品設計から受託)を活用することで、企業は以下のような利点を享受できます。

- 製造設備の投資不要:自社で生産ラインを構築する必要がなく、初期費用を抑えて商品化が可能。

- 専門知識とノウハウの活用:長年の経験を持つOEMメーカーと連携することで、配合設計や形状、品質管理まで高いレベルでサポートが受けられる。

- スピード感のある商品開発:市場ニーズに合わせて短期間で商品化できるため、トレンドを捉えた迅速な市場投入が実現可能。

差別化のために必要なOEM戦略

ただし、市場に似たような商品があふれる中で、OEM製品として成功するには「差別化戦略」が不可欠です。以下のような視点で企画を進めることが求められます。

- 独自素材の採用・開発:自社ブランドの独自性を生むためには、原料段階での差別化が効果的です。自社独自の素材や、共同研究に基づく独占使用成分などがあると、訴求力が格段に高まります。

- 製剤技術・加工技術の工夫:ナノ化、乳化、マスキング(苦味や匂いの抑制)といった加工技術を駆使することで、成分の吸収性や飲みやすさを高め、リピート率向上に繋がります。

- ターゲット・トレンドを踏まえた企画設計:Z世代、ミドル世代、シニア層、女性向けなど、明確なターゲットと目的に合わせた商品設計(配合・形状・価格帯)が、ヒット商品の要件となります。

- 機能性表示食品への対応力:消費者にとっての信頼性向上を図るためには、機能性表示食品制度を活用したOEM設計が大きな差別化要素となります。届出文書の作成サポートや科学文献の選定力も、OEMメーカー選定の重要ポイントです。

東洋新薬のOEM対応力

東洋新薬では、長年の受託製造実績と先進の研究・開発技術により、以下のような高付加価値なOEM/ODM商品開発を強力に支援しています。

- 科学的根拠に基づく独自素材の開発

- 機能性表示食品対応のデータ整備・届出サポート

- 小ロット対応・多形状対応(錠剤/カプセル/ゼリー/ドリンクなど)

- GMP準拠の製造環境と品質保証体制

開発コンセプトが固まっていない段階でも、ターゲット分析から処方設計、試作・評価、製造・販売支援まで、一気通貫でご提案可能です。

まとめ

いかがでしょうか。前編では、2025年の健康食品市場を読み解くうえで重要な5大機能性領域や、Z世代からシニア層までの年代別ニーズ、SNSトレンド、注目の原料と科学的エビデンスをご紹介。そして今回の後編では、それらの知見を踏まえて、OEM開発を成功に導くための実践的な視点 ─ 制度対応(機能性表示食品・トクホ)、ヘルスクレーム設計、安全性評価、商品設計、成功と失敗の事例、差別化戦略、OEM/ODMの活用方法 ─について、詳しく解説しました。

健康食品市場で「選ばれる商品」を実現するには、市場ニーズを捉えるだけでなく、科学的根拠に基づいた設計力と、制度や法規制への適切な対応、差別化を生む開発戦略が求められます。

私たち東洋新薬は、健康食品のOEM開発において、素材の選定から機能性表示食品の届出、製品設計、製造までワンストップで対応しています。お客様のアイデアやコンセプトを、科学的根拠に基づいた「売れる商品」として形にすることが私たちの強みです。

- 商品企画にお悩みの方

- 他社と差別化できる商品を開発したい方

- 機能性表示食品にチャレンジしたい方

まずはお気軽にご相談ください。貴社のビジョンを、私たちの技術で実現します。

>お問い合わせはこちら

東洋新薬は健康食品・化粧品業界を陰で支えるODEM(ODM&OEM)メーカーとして、世界の人々の『健康と美』への期待に『価値』で応えていくことをミッションとしています。 本サイトでは通販ビジネスにかかわるすべての皆様に様々な情報をお届けしています。

関連情報

この資料では、機能性表示食品の開発において、消費者庁に届出・受理されるまでにぶつかりやすい「3つの壁」とその回避術をご紹介します。

関連記事

-

1

- 「保健機能食品制度」とは?

- 健康食品・サプリ記事

- 関連法規

-

2

- 消費者庁 機能性表示食品 事後チェック指針 とは?

- 健康食品・サプリ記事

- 関連法規

-

3

- 健康食品と栄養成分表示について。消費者の関心が高い成分とは?

- 健康食品・サプリ記事

- 関連法規

-

4

- 食品表示法とは?表示が義務化された「栄養成分表示」

- 健康食品・サプリ記事

- 関連法規

-

5

- 食薬区分とは?食薬区分改正で注目の成分もご紹介!

- 健康食品・サプリ記事

- 関連法規

-

- 製剤技術「イージーパウダー®」のご紹介

-

- スタートアップ企業必見!20代~40代向け 青汁 OEM商品開発の成功ポイント

-

- 【2025年最新】食品表示における「製造所固有記号」とは?― その目的と取得の方法

-

- 開発実績多数あり!「免疫ケアタブレットOEM CRL1505乳酸菌」の商品カタログ資料

-

- Wellness Daily News 健康食品 Inside Out 大麦若葉青汁ができるまで

-

- Wellness Daily News サプリ製造の現場から 東洋新薬品質保証編/工場内部へ

-

- インドマンゴスチンエキス末のご紹介

-

- CRL1505乳酸菌のご紹介

-

- 開発実績多数あり!「インドマンゴスチン脂肪・BMIケアタブレットOEM」の商品カタログ資料

-

- 開発実績多数あり!「溶けやすいプロテイン粉末飲料OEMイージーパウダー®」の商品カタログ資料

-

- 商品開発担当者向け 機能性表示食品届出の「3つの壁」~事例から見たその回避術

-

- 開発実績多数あり!「飲みこみやすいイージータブ® ブラックジンジャーサプリメント」の商品カタログ資料

-

- 健食・化粧品商品開発専用スペース「クイックラボ渋谷(QLS)」のご案内

-

- OEM 商品企画~製造の流れガイド~【健康食品・サプリメント編】

-

- 黒ショウガエキス末のご紹介

-

- 「売れる青汁」は主原料に注目!差別化商品を生み出す5つのポイント

-

- コロナ禍で市場拡大? 市場データと事例から見る「青汁」商品開発のヒント

-

- 機能性表示食品 免疫ケアタブレットCRL1505乳酸菌

-

- 機能性表示食品 脂肪・BMIケアタブレット

-

- 溶けやすいプロテイン粉末飲料

-

- イージータブサプリメント

-

- オーラルケアタブレット

-

- 特保の青汁

-

- 機能性表示 ダイエットサプリ