【2025年最新】健康食品ECで成功する秘訣:市場動向から次世代戦略まで徹底解説

- 健康食品・サプリ記事(111)

- 商品開発(56)

- トレンド(17)

- 2025.07.17

2024年の健康志向食品(明らか食品・ドリンク類)の国内市場は、1兆7,944億円が見込まれています。シニア層のEC利用増加や多様化する消費者ニーズに対応し、売上を最大化するには、従来の常識にとらわれない戦略が不可欠です。

本記事では、健康食品ECの最新動向から、初回お試し価格の最適化、AIを活用した次世代マーケティングまで、貴社が成功するための具体的なヒントを余すことなくお届けします。東洋新薬が長年培ってきた知見と実績に基づき、貴社のECビジネスを次のステージへと導くための実践的なノウハウを提供します。

- 目次

- 1.2025年健康食品市場の最新動向

- 1-1.健康志向の高まりが健康食品市場を牽引

- 1-2.健康食品の市場予測と拡大要因

- 1-3.シニア層の健康食品EC利用

- 1-4.多様化する消費者ニーズとカテゴリ別市場予測

- 2.2025年 健康食品EC顧客獲得戦略

- 2-1.初回お試し価格とリピート率:最適な価格戦略

- 2-2.クロスメディア戦略でシニア顧客獲得

- 2-3.ライフスタイル別カスタマイズ提案:顧客満足度を高める事例

- 2-4.レビュー・口コミ活用の最新手法

- 3.これからの健康食品ECサイトの機能と体験設計

- 3-1.モバイルファーストから動画コマースへ進化

- 3-2.最新SEO戦略

- 3-3.UX改善

- 3-4.購入を後押しする商品ページ設計

- 4.次世代テクノロジー活用

- 4-1.①AIによる購買行動予測と在庫最適化

- 4-2.②ブロックチェーン技術の活用

- 4-3.③ARを活用した健康食品の効果可視化

- 4-4.④パーソナライズ医療と健康食品ECの連携

- 5.まとめ

2025年健康食品市場の最新動向

2025年の健康食品EC市場は、健康志向の高まりやシニア層のデジタルシフト、多様化する消費者ニーズが市場を形作るなど、急速に変化しています。この変化を理解し、市場の成長を確実に取り込むことが、今後のビジネス成功の鍵となります。

健康志向の高まりが健康食品市場を牽引

ポストコロナ時代を迎えた今も、免疫ケアをはじめとする健康志向のニーズは引き続き高まっています。高齢化社会の進行に伴い、平均寿命と健康寿命のギャップが広がる中、より長く健康的な生活を送るための選択肢として、多くの人々が健康食品に注目。健康食品市場は1970年から半世紀以上で約150倍にまで拡大し、その成長は顕著です。

特に、機能性表示食品の市場規模は7,657億円に達すると予測され、そのうちサプリメント形状のものが市場の2,951億円を占めるというデータもあります。この成長市場を効果的に取り込むためには、多様なニーズに応える商品ラインナップと、顧客一人ひとりにパーソナライズされた提案が、健康食品ECサイトには必須です。

| 市場成長の数値 | 健康食品EC市場の課題 |

|---|---|

| 1兆7,944億円規模 | 多様化するニーズへの対応 |

| 50年間で約150倍に拡大 | パーソナライズ提案の実現 |

| 機能性表示食品市場7,657億円 | 商品ラインナップの拡充 |

健康食品の市場予測と拡大要因

健康食品市場は着実に拡大を続け、業界分析では1兆7,944億円規模に迫る勢いです。市場拡大の主な要因は、日本社会の高齢化の進展と平均寿命・健康寿命の年齢差拡大です。これにより、医薬品に頼らない健康食品へのニーズが急増しています。

一方で、長期的には人口減少による市場縮小も懸念されます。そのため、機能性表示食品のシステマティックレビュー(SR)のような明確なエビデンスと、サプリメント形状機能性表示食品に必須であるGMP適合施設での製造による「Made in Japan品質」を強みとした、海外市場展開が不可欠です。国内外問わず、消費者の信頼を獲得し、多様化するニーズに応える商品開発こそが、今後の成長に必要となります。

シニア層の健康食品EC利用

シニア層のデジタルデバイス利用は顕著です。内閣府の調査(2023年10月)によると、60歳~69歳の84.2%、70歳以上でも48.5%がスマートフォンやタブレットを「よく利用」または「ときどき利用」しています。消費者庁の調査(2022年)でも、60代の62.3%が定期的にインターネットを利用し、そのうち50%以上が月に1回以上オンラインでの購入や予約を行っていると示されています。これらのデータから、シニア層の健康食品EC利用は、今後さらに増加すると予測されます。

50代のインターネット利用率は97%を超えており、この世代が60代になることで、シニア層のデジタルリテラシーはさらに向上します。健康への関心が高いシニア層にとって、豊富な商品情報や口コミを比較検討できるECサイトは、まさに理想的な購入チャネルです。

健康食品EC事業者にとって、シニア層の取り込みは巨大なビジネスチャンスです。商品説明の文字サイズ拡大機能や電話サポートの充実など、シニア層に配慮したユーザー体験の提供が、シェア獲得の決定的なポイントとなるでしょう。

多様化する消費者ニーズとカテゴリ別市場予測

日本の健康食品市場は成長を予測されていますが、世界的にも拡大基調です。世界の健康カテゴリ・ウェルネスフード市場は、2024年に1兆1,185億4,000万米ドル(約162兆円)、2030年には2兆1,725億6,000万米ドル(約315兆円)に達すると予測されています。(※1米ドル=145円換算)

消費者ニーズは、単なる栄養補給から、特定の健康課題の解決へと変化しています。機能別カテゴリでは、免疫機能関連、睡眠関連、腸内環境関連などが高い成長ポテンシャルを持ちます。大手メーカーの研究開発もこの可能性を裏付けています。

また、ボディメイクサプリやプロテインバーといった商品カテゴリも成長を牽引しています。健康志向の拡大、美容意識の向上、そしてスポーツニュートリション需要の増加が市場を押し上げています。

健康食品ECでは、こうした多様化するニーズに対応した商品が、今後の成功に直結するでしょう。

2025年 健康食品EC顧客獲得戦略

健康食品EC市場が拡大する中で、顧客獲得戦略の重要性は一層高まっています。健康維持・予防医療へのニーズ増加や消費者のライフスタイル多様化に応える、効果的な顧客アプローチが不可欠です。価格設定からクロスメディア戦略、パーソナライズ提案、口コミ活用まで、多角的な戦略構築が求められます。特に、シニア層やライフスタイル重視の層にどうアプローチするかが、市場シェア拡大の鍵です。ここでは、健康食品ECの顧客獲得で成果を上げている具体的な戦略を見ていきましょう。

初回お試し価格とリピート率:最適な価格戦略

健康食品ECにおける初回お試し商品の価格設定は、リピート率に直接影響する重要な戦略です。商品によりますが、初回価格が1,000円〜2,000円の範囲の商品は、定期購入への移行率(リピート率)が平均35%前後とされます。一方、初回価格が500円以下の超低価格帯では、購入ハードルは下がりますが、定期購入時の価格との差が大きくなるため、移行率は25%程度に留まります。

健康意識の高まりにより、品質重視の消費者が増加しています。そのため、3,000円前後〜3,000円台の価格帯でも、価値を明確に伝えることで80%前後の定期継続率を達成できるケースが増えています。また、ターゲットが50代以上の女性層の場合、初回価格よりも会員特典やポイント制度などの付加価値が重視される傾向があります。この層には、初回価格だけでなく、特典全体で検討することが良い結果を生むでしょう。

最適な価格設定戦略には、顧客セグメントごとのアプローチが効果的です。若年層向けには低価格お試しと送料無料特典、中高年層には中価格帯でも品質の高さと特別感を訴求することでリピート率を高められます。顧客獲得コストとLTV(顧客生涯価値)のバランスを考慮した戦略立案が不可欠です。

| 価格帯 | 定期引き上げ率 | 適したターゲット層 |

|---|---|---|

| 500円以下 | 25%前後 | 初購入ハードルを下げたい若年層 |

| 1,000円〜2,000円 | 35%前後 | コストパフォーマンス重視の30代〜40代 |

クロスメディア戦略でシニア顧客獲得

シニア層の健康食品ECサイトへの誘導には、デジタルとアナログを組み合わせたクロスメディア戦略が非常に効果的です。健康食品メーカーであれば、従来のウェブ広告だけでは獲得率が期待できないシニア層に対し、地域のフリーペーパーとウェブサイトを連携させる施策が有効です。健康に関する特集記事をフリーペーパーに掲載し、QRコードから特設サイトへ誘導することで、シニア顧客を獲得できます。

内閣府の調査(2023年10月)によると、60歳~69歳の84.2%がスマートフォンやタブレットを「よく利用」または「ときどき利用」しており、インターネットで情報収集していますが、情報過多による疲労感からTVなど従来型メディアも活用する傾向があります。この特性を理解し、趣味・旅行・スポーツなどシニア層の関心事に訴求するコンテンツを紙媒体で提供し、デジタルへと誘導する戦略を積極的に検討すべきです。

2025年にはいわゆる「団塊の世代」が全員75歳以上になり、国民のおよそ5人に1人が75歳以上になる「2025年問題」を抱えています。この背景から、クロスメディア戦略は今後も有効性を増すでしょう。

ライフスタイル別カスタマイズ提案:顧客満足度を高める事例

顧客のライフスタイルに合わせたパーソナライズ提案は、健康食品ECでの購入に大きく貢献します。個人単位の分析によるコンテンツ生成を自動的に行うデジタルマーケティングツールも登場しており、健康食品以外の分野で既に導入事例があります。顧客の年齢・性別・運動習慣などの情報を活用し、AIが最適な商品をレコメンドしたり、見せ方をパーソナライズすることで、購入率向上を実現できます。

企業事例としては、カルビーが2023年4月にサービス開始した、個人の腸内環境を検査しグラノーラを定期購入できる「Body Granola(ボディグラノーラ)」や、キリンホールディングスが2023年7月に開始した腸内細菌検査サービス事業「MicroBio Me(マイクロバイオミー)」が挙げられます。これらは、健康食品カテゴリのニーズ多様化に対応する、先進的な戦略です。

レビュー・口コミ活用の最新手法

顧客レビューと口コミの活用は、健康食品ECサイトの成約率を大きく向上させます。消費者庁の「消費者意識基本調査」(2022年)では、対象は限定されていませんが、

- インターネット上の口コミや評価が高い商品を選ぶ人が70.1%

- 評価の点数が高くても、否定的な口コミを見て購入をためらうことがある人が63.9%

- レビュー(購入者の評価)の件数が多い商品を選ぶ人が50.6%

という結果が出ています。

また、レビュー収集・管理プラットフォーム「YOTPO」の調査によれば、ユーザー生成コンテンツ(UGC)を見た買い物客のコンバージョン率は、健康・美容カテゴリにおいて6.9%と、見ていない買い物客(2.2%)の約3倍にも達しています。

特に健康食品分野では、効果を実感するまでに時間がかかるため、レビュー・口コミなどのUGCが購入決定を後押しする重要な要素となります。

これからの健康食品ECサイトの機能と体験設計

健康食品ECサイトの成功には、モバイルファーストから動画コマースへの移行、SEO戦略の最適化、定期購入者の維持といった幅広いアプローチが求められます。急速に変化する市場環境に適応するためには、顧客体験を本質から見直し、多様化するニーズに応える必要があります。

ここでは、これからの健康食品EC市場で成功するために必須となる機能と体験設計のポイントを解説します。トレンドを先取りした戦略と具体的な成功事例から、健康食品ECビジネスが次のステージへ進むために必要な施策を紹介しましょう。

モバイルファーストから動画コマースへ進化

健康食品ECサイトのユーザー接点は大きく変化しています。

モバイルファーストを経て、現在は動画コマースへの移行が急速に進行中です。特にインスタグラムライブやTikTokなどのプラットフォームを活用した「実演販売」は顧客獲得に効果を発揮します。

健康食品業界では、製品の訴求・働きや使用方法を視覚的に伝える動画コンテンツが消費者の理解と信頼を促進し、ユーザーによる体験談や専門家による解説動画が購買決定を後押しします。健康食品ECのニーズ多様化に対応するには、こうした動画コンテンツの活用が不可欠です。

最新SEO戦略

健康食品ECサイトの成功には、業界特有のSEO戦略が不可欠です。GoogleがYMYL(Your Money or Your Life)の概念に基づき、健康関連情報に厳しい評価基準を適用する中、EEAT(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視したコンテンツ設計が引き続き求められます。

まず、健康食品に関する専門家監修記事の充実が挙げられます。栄養士や医師による監修を明示することで、サイトの信頼性を向上させます。また、商品ページでは「腸活サプリ」「睡眠改善」といったニーズに対応するロングテールキーワードを適切に配置することで、検索意図に合致したコンテンツを提供できます。検索結果に生成AIの「回答」が表示されるようになり、顧客体験に資するコンテンツの重要性が増しています。

技術面では、ページ読み込み速度の最適化は常に重要ですが、コンバージョン獲得のためのチャットツールなど通信量も増えており、継続的な対応が課題です。特に健康食品ECの場合、モバイルユーザーが増加傾向にあるため、レスポンシブデザインの徹底とともに、Googleは検索順位に影響しないとは言っていますが、AMP対応*も重要です。

*AMP対応:Googleが提唱するウェブページの高速表示技術である「AMP(Accelerated Mobile Pages)」に対応させること

UX改善

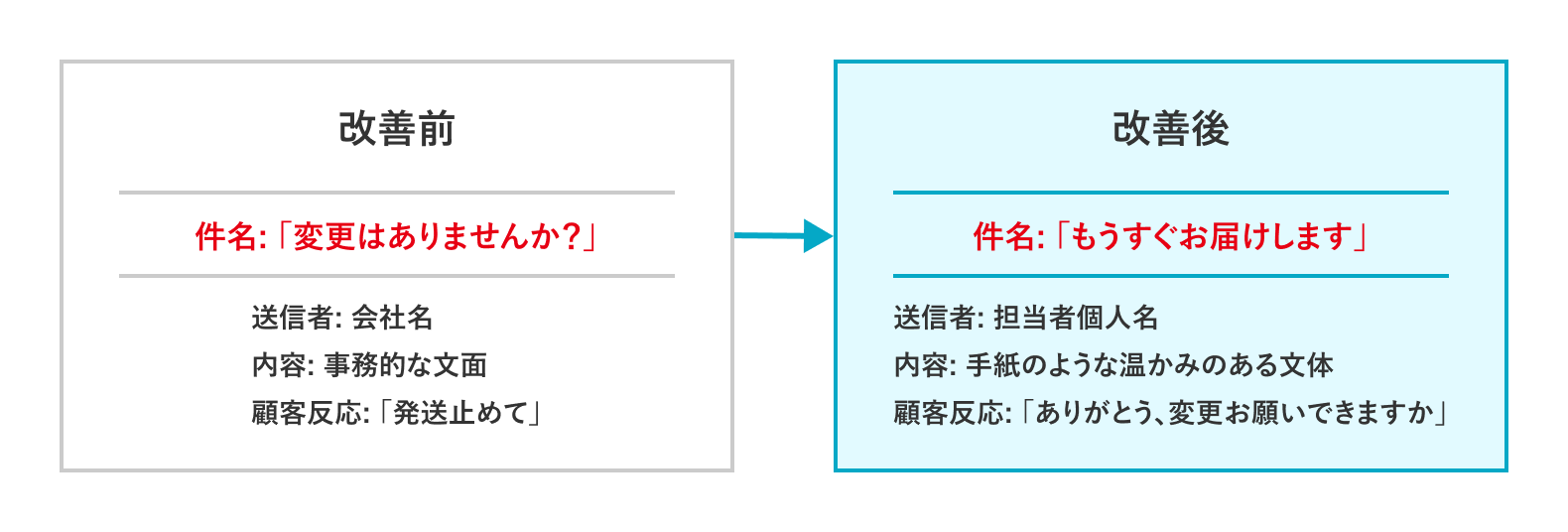

健康食品ECサイトにおける定期購入者の離脱を防ぐUX改善は、事業成長に必須です。自動配信メールの見直しだけで離脱率を大きく改善し、その額が約2000万円にもなった事例があります。

この健康食品ECでは、定期購入の約10日前に自動送信していたメールが、意図せず解約を促していたことが判明し、メール件名を「変更はありませんか?」から「もうすぐお届けします」に変更するなど、顧客視点に立った内容に刷新しています。

さらに、送信者を個人名にし、手紙のような温かみのある文体を採用するなども実施しています。人間味あるコミュニケーションによって、顧客からの反応も「発送止めて」という事務的なものから、「ありがとう、変更お願いできますか」という対話的なものへと変化が見られています。

多様化するニーズに応えるには、購入者の離脱ポイントを正確に把握し、データに基づいた改善を継続して行うことが重要です。

購入を後押しする商品ページ設計

健康食品ECの商品ページでは、購入を促す情報設計が不可欠です。商品の特長を簡潔に伝える「3つのポイント」を冒頭に配置するなど、情報過多の中で商品メリットを一目で把握できる構成は、購入率を向上させます。

次に重要なのは、成分の効能・効果と科学的根拠の明示です。広告表現には法規制があるため難しい側面もありますが、設計上は考慮すべき要素です。「なぜ効くのか」を示す研究データや専門家監修コメントは、健康に敏感な消費者の信頼獲得に直結します。商品ページ滞在時間の分析では、エビデンスセクションの閲覧率は長くなる傾向があります。

また、年齢・性別・目的別の使用例を示す「ユースケース」セクションも効果的です。実際の利用シーンを想起させることで、顧客の共感を得やすくなります。

こうした情報設計の最適化により、購入率向上につながります。

次世代テクノロジー活用

健康食品に限らず、次世代テクノロジーの活用は、消費者ニーズの多様化に対応するEC事業者の重要な戦略です。

AI、ブロックチェーン、AR技術、パーソナライズ医療の連携など、革新的なテクノロジーがビジネスを大きく変革しようとしています。これらの先端技術は単なるトレンドではなく、顧客体験の向上と事業効率化を同時に実現する実用的なツールとして注目されています。

具体的にどのような技術革新が健康食品EC市場で進行しているのでしょうか。以下では、今後のビジネス成長を加速させる4つを解説します。

①AIによる購買行動予測と在庫最適化

AIは健康食品ECにおいて、革新的な顧客体験を創出すると期待されています。最新のAI技術は膨大な購買履歴やウェブ閲覧履歴を分析し、顧客一人ひとりの健康ニーズをかなり正確に予測できます。

特に注目すべきは、「オケージョン最適化」です。誕生日キャンペーンなどが従来からありますが、個人の生活パターンや健康状態に合わせたタイミングで商品をレコメンドすることで、購入率向上にさらに寄与すると推測されます。

バックオフィス業務の在庫管理においても、AI活用は大きな成果を上げています。季節変動や健康トレンドを学習したAIが需要を予測し、過剰在庫を大幅に削減したEC事業者も存在します。

導入においては、いきなり大規模なことを始めるのではなく、まずは購買データの統合基盤を整備し、小規模なAIレコメンドから始めることがポイントです。個人情報保護に配慮しながら、顧客の健康ニーズに寄り添うAI活用は、今後健康食品EC市場で成功するために不可欠となるでしょう。

②ブロックチェーン技術の活用

仮想通貨やNFTなどに使われるブロックチェーン技術の活用は、消費者の信頼獲得においても効果をもたらします。大手食品メーカーがブロックチェーンシステムにより、原材料の産地から製造、流通までを透明化する事例も出始めています。

この仕組みでは、スマートフォンでQRコードをスキャンするだけで、消費者が原材料の調達先や製造日、品質検査結果までを確認できます。食品の性質上、トレーサビリティは今後も求められる要素であり続けるため、このような活用は今後も増えると考えられます。健康食品EC市場においても、原材料の透明性確保は差別化要因となるでしょう。

③ARを活用した健康食品の効果可視化

革新的マーケティング手法として、AR(拡張現実)技術の活用にも注目です。スマートフォンアプリを通じて商品パッケージをスキャンすると、その健康食品が体内でどのように作用するかを3D映像で可視化するシステムも、技術としては実現可能です。

例えば、利用者がアプリで商品をスキャンすると、例えば乳酸菌サプリメントなら腸内での定着過程や善玉菌増加の様子が視覚的に表示さるようなイメージです。具体的に「見える化」するAR技術は、今後の市場で差別化要因の1つとなるでしょう。

④パーソナライズ医療と健康食品ECの連携

これからは、個人の健康データと連携した新しい健康食品ECモデルが登場します。例えば、個人の健康データに基づいてパーソナライズされた健康食品をAIがレコメンドするような仕組みです。ウェアラブル端末から得られるヘルスケア情報をリアルタイムで分析し、最適なタイミングで必要な商品を提案するシステムも、実用化されていくと考えられています。

医療機関との連携も進むでしょう。健康診断結果やDNA情報、バイオマーカーなどと連動したデータベースを構築し、医師や栄養士の知見を取り入れた「パーソナライズド ニュートリション」の提供が実現します。こうなると、健康食品ECは「消費者から選択される商品」から「データとAIによってレコメンドされる商品」へと進化します。

健康食品EC事業者には、こうした技術の理解とチャンレンジがより求められます。そこで成功することが、事業の成功と拡大につながるのです。

まとめ

いかがでしょうか。本記事では、初回お試し価格の最適化から、AIを活用した次世代マーケティングまで、健康食品EC市場で成功するための最新動向とヒントをお届けしました。

この記事が皆様の事業推進のヒントになれば幸いです。さらなる施策や商品企画にお悩みであれば、ぜひ東洋新薬にご相談ください。多くの実績と確かな技術力で、皆さまのECビジネスをサポートします。

東洋新薬は健康食品・化粧品業界を陰で支えるODEM(ODM&OEM)メーカーとして、世界の人々の『健康と美』への期待に『価値』で応えていくことをミッションとしています。 本サイトでは通販ビジネスにかかわるすべての皆様に様々な情報をお届けしています。

関連情報

関連記事

-

1

- 機能性関与成分とは?概要から分析方法まで解説

- 健康食品・サプリ記事

- 商品開発

-

2

- オーラルケアOEM特集!企画~製造~開発のヒントを一挙ご紹介

- 健康食品・サプリ記事

- 商品開発

-

3

- 注目の高まる女性向けプロテイン ~商品開発のヒント

- 健康食品・サプリ記事

- 商品開発

-

4

- 青汁OEM販売までの4ステップ~費用やロット数にも注意!

- 健康食品・サプリ記事

- 商品開発

-

5

- 機能性表示食品の研究レビューを解説。届出資料作成上のポイント

- 健康食品・サプリ記事

- 商品開発

-

- 製剤技術「イージーパウダー®」のご紹介

-

- スタートアップ企業必見!20代~40代向け 青汁 OEM商品開発の成功ポイント

-

- 【2025年最新】食品表示における「製造所固有記号」とは?― その目的と取得の方法

-

- 開発実績多数あり!「免疫ケアタブレットOEM CRL1505乳酸菌」の商品カタログ資料

-

- Wellness Daily News 健康食品 Inside Out 大麦若葉青汁ができるまで

-

- Wellness Daily News サプリ製造の現場から 東洋新薬品質保証編/工場内部へ

-

- インドマンゴスチンエキス末のご紹介

-

- CRL1505乳酸菌のご紹介

-

- 開発実績多数あり!「インドマンゴスチン脂肪・BMIケアタブレットOEM」の商品カタログ資料

-

- 開発実績多数あり!「溶けやすいプロテイン粉末飲料OEMイージーパウダー®」の商品カタログ資料

-

- 商品開発担当者向け 機能性表示食品届出の「3つの壁」~事例から見たその回避術

-

- 開発実績多数あり!「飲みこみやすいイージータブ® ブラックジンジャーサプリメント」の商品カタログ資料

-

- 健食・化粧品商品開発専用スペース「クイックラボ渋谷(QLS)」のご案内

-

- OEM 商品企画~製造の流れガイド~【健康食品・サプリメント編】

-

- 黒ショウガエキス末のご紹介

-

- 「売れる青汁」は主原料に注目!差別化商品を生み出す5つのポイント

-

- コロナ禍で市場拡大? 市場データと事例から見る「青汁」商品開発のヒント

-

- 機能性表示食品 免疫ケアタブレットCRL1505乳酸菌

-

- 機能性表示食品 脂肪・BMIケアタブレット

-

- 溶けやすいプロテイン粉末飲料

-

- イージータブサプリメント

-

- オーラルケアタブレット

-

- 特保の青汁

-

- 機能性表示 ダイエットサプリ