敏感肌とは?その要因やメカニズム、おすすめのスキンケアまで解説

- 2025.02.26

ある消費者調査 によると、男性では50%前後・女性では、60~70%の消費者が「敏感肌だと感じることがある」「時々感じることがある」と回答しました。2023年の敏感肌コスメ市場は1,190億円を 超え、ますます注目が集まっています。

「ひりつき」「ぴりつき」など刺激や不快感のほか、「ニキビを繰り返す」「吹き出物ができやすい」「赤みがでる」といった見た目に現れるものまで、「敏感肌」の定義は広いです。

今回は、「敏感肌」を掘り下げて、解説します。

敏感肌とは?

乾燥肌・脂性肌・混合肌と並んで自分の肌状態をカテゴライズする言葉として定着している敏感肌。

実は、皮膚科学・化粧品業界ともに、明確な定義は存在していません。

しかし、一般的には下記のいずれか一つに当てはまる場合は、「敏感肌」と考えることが多いです。

- 明らかな炎症はないが、不快な感覚や刺激を感じる肌

- 季節の変わり目にニキビ・赤み・皮むけなどの肌トラブルが起こりやすい

- 洗浄剤を含む化粧品で、ニキビ・赤み・皮むけなどの肌トラブルが起こりやすい

すなわち、敏感肌とは、「アトピーやアレルギーなど先天的または季節の変わり目・疲労やストレスの蓄積などの環境要因によって、持続的または一時的に敏感になる肌」をいいます。

敏感肌コスメの歴史

敏感肌向け化粧品は、1970年代から商品開発が進められています。

1990年代には、女性の社会進出、また大気汚染などの環境問題により肌トラブルを感じる消費者が増えたことから、「無添加・低刺激」をうたう化粧品の発売が相次ぎました。

2020年に入ると、新型コロナウイルスによるアルコール消毒やマスク常態化という生活環境の変化から、「マスク敏感肌」という新たなワードが現れ、敏感肌コスメへの注目が再び高まりました。

2024年現在 では、差別化を図るため、敏感肌×美白ケア、敏感肌×エイジングケアなどの多機能型の商品や美容医療発想をコンセプトに据えた商品が活発になっています。

刺激を感じてしまう、敏感肌の原因

肌が敏感になる原因は、大きく3つに分類できます。

- 1.アトピーやアレルギーなどの皮膚疾患(先天的、体質)

- 2.ほこりなどの大気汚染、紫外線、季節の変わり目などの外的環境

- 3.生理周期、睡眠不足、精神的なストレスなどの内的要因

この3つが複合的に生じることも多々あり、原因を定めるのは難しいです。

しかし、いずれの原因であっても、「角層バリア機能の低下」が起きていることがほとんどであると考えられています。

角層バリア機能とは?

敏感肌をターゲットにしたブランドでもたびたび目にする「角層バリア機能」。

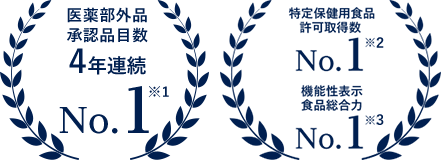

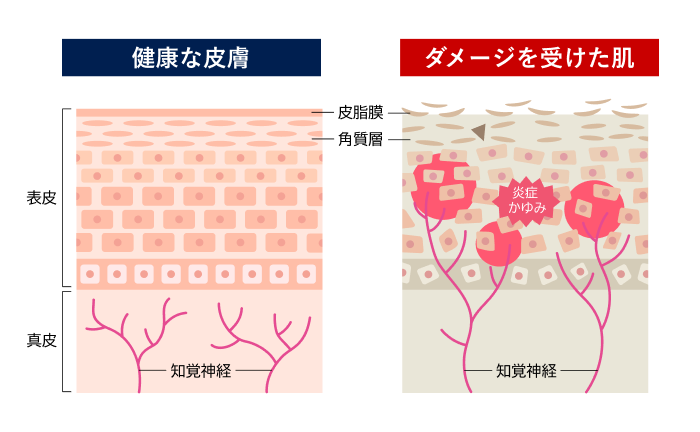

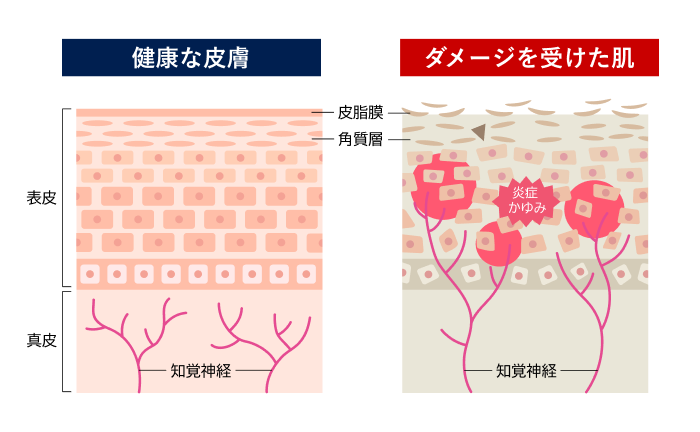

角質層(角層)は、皮膚最外層でわずか0.02mmと食品用ラップほどの薄い層です。肌が持っている防御機能ともいわれ、ほこりや紫外線、乾燥などの外的刺激から肌を保護すると同時に、肌内部の水分を保持し、うるおいが逃げないようにする役割を持っています。そもそも皮膚は表皮、真皮、皮下組織の3つの層で成り立っており、敏感肌やバリア機能に関連するのは表皮の最も外側の角質層という箇所になります。その角質層でバリア機能を司っている三大因子は、次の通りです。

①皮脂・・・皮膚表面に膜をつくり、水分の蒸発を防ぐ

②細胞間脂質(セラミド、脂肪酸など)・・・角質層の中にあって、細胞と細胞の間をつなぎ、水分蒸発を防ぐ

③NMF(アミノ酸などの天然保湿成分)・・・角質細胞内でうるおいを保持する

この三因子が何らかの原因で少なくなったり、働きが弱くなったりすると角層バリア機能の低下が起こります。

バリア機能の評価

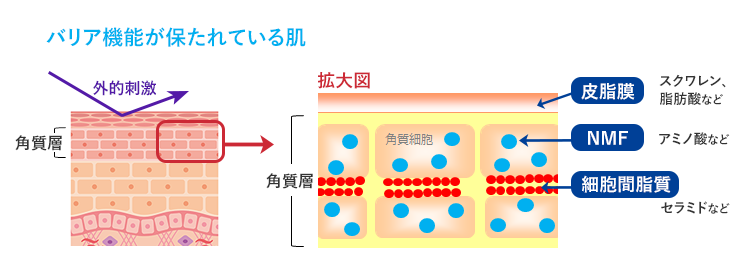

皮膚科学研究をはじめ、化粧品・医療分野でも多く用いられているのは「経表皮水分蒸散量(TEWL)」です。皮膚(角層)からどれだけ水分が逃げていくのかを評価します。

単位面積(㎡)・単位時間(h)あたりの水分重量(g)で、単位はg/h/㎡で表されます。

TEWLの値が高いと、皮膚(角層)から多くの水分が逃げていることになるため、バリア機能が低い状態と考えます 。

敏感肌の中で起きている 刺激を感じて炎症が起こるメカニズム

敏感肌の方によく起こる「肌に何かが触れるとピリピリ・ムズムズする」という感覚。

これらは感覚刺激と呼ばれ、脳が感じ取った後に赤み・かゆみ等の炎症が発生します。

【肌の中で起こっているメカニズム 】

- 1.異物を感知すると、メディエーター(かゆみ等を引き起こす物質)が産生される

- 2.皮膚にある知覚神経(感覚神経)に結合し、活性化

- 3.シグナル(情報伝達物質)が放出し、脳へ伝わる←ピリピリ・ムズムズを感じる!

- 4.肌のディフェンダー(ランゲルハンス細胞)が反応し、身体の免疫系が作動

- 5.炎症性物質(例:ヒスタミン)が放出←赤み、かゆみが発生!

- 6.炎症性物質が神経線維を成長させる物質を生み出す

- 7.神経線維が肌表面に近いところまで、伸びる←刺激をより感じやすくなる「敏感肌」状態

- 1.異物を感知すると、メディエーター(かゆみ等を引き起こす物質)が産生される

- 2.皮膚にある知覚神経(感覚神経)に結合し、活性化

- 3.シグナル(情報伝達物質)が放出し、脳へ伝わる←ピリピリ・ムズムズを感じる!

- 4.肌のディフェンダー(ランゲルハンス細胞)が反応し、身体の免疫系が作動

- 5.炎症性物質(例:ヒスタミン)が放出←赤み、かゆみが発生!

- 6.炎症性物質が神経線維を成長させる物質を生み出す

- 7.神経線維が肌表面に近いところまで、伸びる←刺激をより感じやすくなる「敏感肌」状態

感覚刺激には、ピリピリ感・むずむず感の他にも、熱感(ほてり)や冷感も含まれます。季節商材として人気の温感コスメや冷感コスメは、肌が敏感な時に使用すると、健常時よりも感じ取りやすくなるので、注意が必要です。

注意したい 商品開発時のポイント4つ

①試作品評価

敏感肌を自覚する消費者は増えている一方、その程度は個人によってさまざまです。

- 季節の変わり目に肌のひりつきを感じるAさん

- 毎月、生理前にニキビができやすいBさん

- 髭剃り後に肌に赤みが出るCさん

いずれの方も、敏感肌の定義に当てはまります。発生頻度だけでなく、程度感もかなり個人差があるため、製品開発時のモニターはある程度、条件を揃えるなどの工夫が必要です。

②化粧品の主なターゲットは一時的な敏感肌

アトピーやアレルギー、脂漏性皮膚炎等の皮膚疾患や体質による敏感肌は、皮膚科の領域です。

そこで生まれたのが「ときどき敏感肌」「不安定肌」「ゆらぎ肌」という表現です。この表現は、「一時的に肌が敏感になりやすい状態」を指しています。現在敏感肌を自覚する消費者の多くが、この肌状態といわれています。

一時的に過敏になってしまう肌状態を防ぎ、すこやかな肌をキープするのが(医薬部外品を含む)化粧品です。薬機法で明確に定義が定められていますので、ご注意ください。

③●●試験済み

スティンギングテスト、アレルギー(RIPT)テスト、ノンコメドジェニックテスト等は、安全性評価試験と呼ばれ、ほとんどの場合、専門の評価機関での試験が必要であり、費用、スケジュールがそれぞれの試験で異なります。

特に、パッケージへ「●●試験済み」と表記したい場合は、いつまでに、どの試験を完了させたいのか、を明確にした上で評価機関へ問い合わせをする必要があります。

安全性評価試験については、別の記事で解説していますので、詳細はこちらの記事をご覧ください。

④●●フリー

配合禁忌とも呼ばれます。代表例をいくつか例にあげてご紹介します。

●旧表示指定成分

消費者が皮膚障害を起こすおそれのある製品を自ら避けることを目的に、1980年に厚労省が定めた102種類の成分群です。 2001年以降は全成分表示が義務付けられたため、「旧表示指定成分」と呼ばれています。防腐剤「パラベン」などが含まれます。

●エタノール(アルコール)

油分を取り除くチカラに優れており、さっぱりとした使用感を与えます。配合量が多いとバリア機能の3大因子の一つ、油分(皮脂)を取り除きすぎてしまう可能性があります。

●グリセリン

グリセリンは非常に優れた保湿成分です。その一方でアクネ菌の栄養源になるという研究結果が出たことから 、ニキビ肌には適していないという懸念が広がったと考えられています。

●サルフェート系界面活性剤

代表例はラウレス硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウムです。洗浄力や脱脂力、泡立ちに優れることから、シャンプーやボディソープ等に用いられています。魅力である高い洗浄力が、洗いすぎ、さらに乾燥を引き起こすと考えられることもあります。敏感肌向け商品ではフリー成分の一つに掲げられることが多いです。

●シリコーン

ジメチコン、シクロペンタシロキサンなどと全成分に記載されている成分です。「毛穴を詰まらせる」、「髪の毛のカラー剤が染まりづらくなる」、などの悪い情報が広がったことから、主にヘアケア製剤で配合を避けるメーカーが増えました。しかし、この情報は事実とは考えづらく、大手化粧品メーカー も否定をしています。

スキンケアでもヘアケア・メイク製剤でもシリコーンが保護膜を形成することで、耐水効果、保湿効果、キューティクル補修、なめらかな使用感の実現など、様々な良い効果をもたらしてくれます。

「●●フリー」はマーケテイングの観点から強みになる訴求ではありますが、一方でこれらの排除する成分によって、使用感(使い心地)に制約が生じる可能性があります。

「●●フリー」を訴求する場合は、なるべく早い段階でOEMメーカーへ伝えることをおすすめします。

まとめ

消費者の肌を守るためには、安全性を最優先に考え、安心して使用していただくことが大切です。そのために必要に応じてヒトの肌を使用した安全性試験の検討が必要です。

安全性試験を実施し、表示することで、消費者の製品選択の目安にはなりますが、すべての方に皮膚刺激が起きないという保証ができるわけではありません。定められているデメリット表示をするとともに、肌がデリケートな方や、初めて使用するスキンケアに不安がある方には、使用前に腕の内側などで少量試していただくなど、使い方のアドバイスを行い、適切にご使用いただくためのサポートすることも販売者側としては大切なことです。

東洋新薬には肌へのやさしさを訴求できる多数の処方がございます。スキンケア商品のOEM開発をご検討の際は、ぜひお問い合わせください。

参考

・「化粧品分野での敏感肌の定義と皮膚特性」フレグランスジャーナル2020.10

東洋新薬は健康食品・化粧品業界を陰で支えるODEM(ODM&OEM)メーカーとして、世界の人々の『健康と美』への期待に『価値』で応えていくことをミッションとしています。 本サイトでは通販ビジネスにかかわるすべての皆様に様々な情報をお届けしています。

関連情報

医薬部外品の商品開発を例に、化粧品・コスメのOEM製造の流れをまとめた資料です。お客様側とOEM側のそれぞれの対応や注意点などをご紹介します。

関連記事

-

- 開発実績多数あり!「ルミセチル™ 薬用美白美容液OEM」の商品カタログ資料

-

- 開発実績多数あり!「メイクアップベース」の商品カタログ資料

-

- 開発実績多数あり!「ビタミンC美容液」の商品カタログ資料

-

- 東洋新薬 化粧品OEM/ODMのご案内

-

- 開発実績多数あり!「ブライトニング美容液」の商品カタログ資料

-

- 開発実績多数あり!「まつ毛美容液」の商品カタログ資料

-

- 化粧品OEM開発のお悩み解決!vol.4

-

- 化粧品OEM開発のお悩み解決!vol.3

-

- 健康食品・化粧品 商品開発専用スペース クイックラボ渋谷(QLS)開設!

-

- 化粧品OEM開発のお悩み解決!vol.2

-

- 化粧品OEM開発のお悩み解決!Vol.1

-

- OEM 商品企画~製造の流れガイド~【化粧品編】

-

- 健食・化粧品商品開発専用スペース「クイックラボ渋谷(QLS)」のご案内

-

- ルミセチル™ 薬用美白美容液

-

- メイクアップベース

-

- “純“ビタミンC美容液

-

- 美容液クレンジング

-

- 低刺激 保湿クリーム

-

- 三相乳化ノンケミUV

-

- うるおいハンドクリーム

-

- 高機能クッションファンデーション

-

- ブライトニング美容液

-

- まつ毛美容液

-

- アウトバストリートメント

-

- 化粧水

-

- リップエッセンス

-

- マルチ美容オイル

-

- ノンシリコンシャンプー

-

- クレイ配合洗顔フォーム

-

- 薬用育毛剤

-

- シワ改善保湿クリーム

-

- オールインワンジェル

-

- 高濃度炭酸パック